SPECIAL SPECIAL

板橋区では、区内在住・在学の児童・生徒の皆さんに、自由研究に取り組むことを奨励しています。不思議だと感じたことや、解決したい身の回りの問題、表現したいことや作ってみたいものなど、自分が興味や関心を持っていることがらを、工夫しながら探究することは、とても楽しいことです。

実際、夏休みの時間などを利用して、多くの児童・生徒の皆さんが自由研究に取り組み、個性あふれる素晴らしい作品が毎年たくさん生まれています。そういった皆さんの努力を称えて、さらなる探究の道へと歩みを進めるヒントを得られるように、板橋区立教育科学館が皆さんの自由研究作品を集めて、研究員たちがしっかりと見たうえで、一人ひとりにコメントをつけてお返しする取り組みを行っています。さらに審査委員会で高く評価された作品には、板橋区長・教育長より賞を授与するとともに、その作品展を開催しています。

本ページでは、過去のコンテストでの成果を紹介します。

実際、夏休みの時間などを利用して、多くの児童・生徒の皆さんが自由研究に取り組み、個性あふれる素晴らしい作品が毎年たくさん生まれています。そういった皆さんの努力を称えて、さらなる探究の道へと歩みを進めるヒントを得られるように、板橋区立教育科学館が皆さんの自由研究作品を集めて、研究員たちがしっかりと見たうえで、一人ひとりにコメントをつけてお返しする取り組みを行っています。さらに審査委員会で高く評価された作品には、板橋区長・教育長より賞を授与するとともに、その作品展を開催しています。

本ページでは、過去のコンテストでの成果を紹介します。

■2024年度

審査基準

次にあげる評価軸のいずれかあるいはすべてにおいて、特に優れた点の認められた作品に対して賞を授与します。

1. テーマの設定における着眼点や、探究・研究手法などが、他人の真似ではないオリジナルなもので特に魅力的なものであるもの

2. 探究・研究過程における科学的手法がしっかりとしており、取得したデータ等を元にした科学的な考察・推論から特筆すべき結論を導き出したもの

3. 成果の表現方法にユニークな工夫が施され、アートやデザインの観点で特に優れた点が見られるもの

1. テーマの設定における着眼点や、探究・研究手法などが、他人の真似ではないオリジナルなもので特に魅力的なものであるもの

2. 探究・研究過程における科学的手法がしっかりとしており、取得したデータ等を元にした科学的な考察・推論から特筆すべき結論を導き出したもの

3. 成果の表現方法にユニークな工夫が施され、アートやデザインの観点で特に優れた点が見られるもの

応募作品数

161作品(小学生152作品、中学生9作品)

審査員

・伊藤 光平 (株式会社 BIOTA(バイオタ) 代表取締役)

・佐藤 公一 (日本特殊光学樹脂株式会社 代表取締役)

・鈴木 敏彦 (淑徳大学 副学長)

・百瀬 莞那 (東京藝術大学Design Civics(デザインシビックス)

・長沼 豊 (教育長)

・太田 弘晃 (生涯学習課長)

・清水 輝大 (教育科学館 館長)

・池辺 靖 (教育科学館 学術顧問)

・佐藤 公一 (日本特殊光学樹脂株式会社 代表取締役)

・鈴木 敏彦 (淑徳大学 副学長)

・百瀬 莞那 (東京藝術大学Design Civics(デザインシビックス)

・長沼 豊 (教育長)

・太田 弘晃 (生涯学習課長)

・清水 輝大 (教育科学館 館長)

・池辺 靖 (教育科学館 学術顧問)

受賞作品一覧

| 賞名 | タイトル | 学校・学年・名前 |

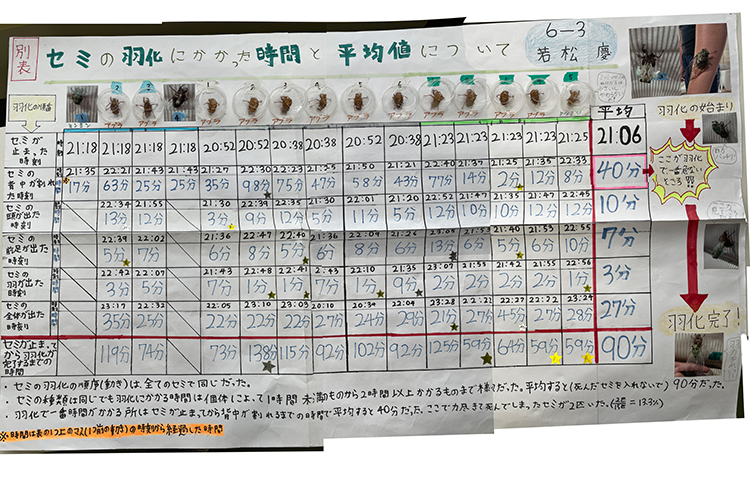

| 最優秀賞 | 「セミの羽化を比較してみよう」研究 ~セミの幼虫採集から見えてきた発見!~ |

板橋区立赤塚小学校 6年 若松 慶 |

| 優秀賞 | もっともっと知りたい!じ石の力 | 板橋区立高島第六小学校 3年 佐藤 穂実 |

| 優秀賞 | スナヤマの限界に挑戦 | 板橋区立徳丸小学校 6年 小沼 秋人 |

| 審査員特別賞 | ぼくのすいこうさいばいにっき | 板橋区立赤塚小学校 1年 坂本 明俊 |

| 審査員特別賞 | 月にたてものを作るためのそざいけんきゅう | 板橋区立板橋第六小学校 3年 勝本 八希 |

| 審査員特別賞 | わが家の10万円旅行 | 板橋区立富士見台小学校 4年 竹村 咲舞 |

| 審査員特別賞 | 最強のイオンエンジンを作りたい | 板橋区立下赤塚小学校 6年 前田 健人 |

| 審査員特別賞 | 指紋に疑問 | 板橋区立板橋第七小学校 6年 疋田詩織 |

| 審査員特別賞 | 「完璧」なドッジボール練習場 いざ探索 | 筑波大学付属駒場中学校 3年 山口蒼真 |

| 奨励賞 | 早くさめるのはどののみものだ | 板橋区立徳丸小学校 2年 小沼 千夏 |

| 奨励賞 | ヨシキリザメのとうこつひょう本 | 板橋区立赤塚小学校 2年 村井 さくら |

| 奨励賞 | 「さくらじま」ってどんなしま? | 板橋区立中台小学校 2年 堤 伊歩樹 |

| 奨励賞 | ダンゴムシのすき、きらいのじっけん | 板橋区立志村第六小学校 3年 杉山 凌士 |

| 奨励賞 | 身近な天気に大注目!気しょうのなぞをさぐれ!! | 板橋区立志村第一小学校 3年 木村 颯汰 |

| 奨励賞 | レオパの観察日記 | 淑徳小学校 3年 信久 遼祐 |

| 奨励賞 | ピーマンこくふく大作戦 | 板橋区立板橋第十小学校 4年 上坂 芙月 |

| 奨励賞 | 凍らせられるペットボトルの仕組み | 板橋区立志村坂下小学校 4年 古澤 敬矢 |

| 奨励賞 | 東京湾の埋立地について | 板橋区立志村第二小学校 6年 熊谷 衛人 |

| 奨励賞 | 砂糖の謎 | 板橋区立加賀中学校 1年 菱沼 陽葵 |

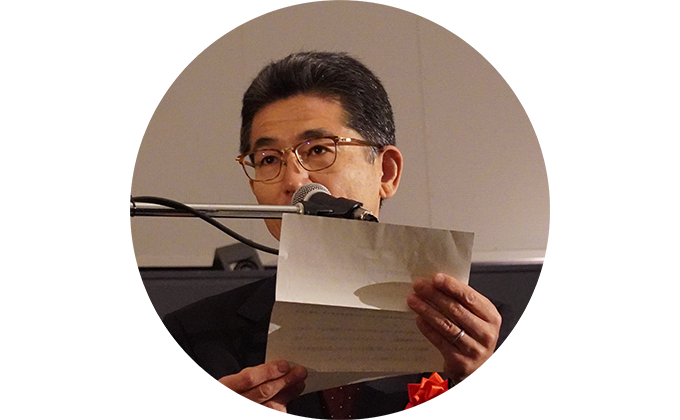

表彰式(区長挨拶・受賞者口頭発表・審査員講評)

受賞者表彰式は、2024年12月8日(16時~17時)板橋区立教育科学館プラネタリウムドームにて開催されました。区長による主催者挨拶につづき、最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞受賞者による受賞作品の内容紹介、そして、それぞれの受賞者に対して審査員からメッセージが送られました。受賞者ひとりひとりに坂本区長から表彰状が授与され、最後に全体講評が長沼教育長より伝えられました。

主催者挨拶 坂本 健(板橋区長)

「この度は、第12回自由研究作品展の開催を大変喜ばしく思います。受賞された児童生徒の皆さん、ご家族の皆さま、まことにおめでとうございます。謹んで、お祝い申し上げます。

今年度のいたばし自由研究作品展には、区内在住の小中学生より、総数161作品もの応募がありました。その背後には、応募に至らなかった作品が、さらに何倍もあるものと推察されます。かくも多くの児童・生徒のみなさんが、自分が興味を抱いたテーマに対し、主体的に探究し、その成果をまとめ、自分の得た学びを共有しようと活動してくださったことは、この上ない喜びです。応募作品は、いずれも力作ぞろいで、甲乙つけがたく、賞の授与数につきましても、当初予定を大幅に越える19作品を表彰する運びとなりました。

私はもともとは建築の仕事をしていたため、ものづくりとその過程の探究には人一倍強い関心を寄せており、毎年の本作品展に寄せられる作品のレパートリーの広さ、子供ならではの着眼点を楽しみにしております。この自由研究という取り組みは学校の正規の授業からは離れて本当に個々が自由に探究をしてもらうというものであり、みなさん大変な苦労をされているかと思います。私自身も色々なことを考える時にストレートに何かをできた、ということはあまりなくて、言ってみれば「道草を食う」プロセスがあったのかなと思います。たとえばノーベル賞を受賞された眞鍋淑郎さんは、「道草を食う。これが自分の研究にはなくてはならない。もし道草を食わなかったら、ノーベル賞はなかったのではないか」とおっしゃっています。さまざまなところへ寄り道をしながら、人との出会いや、本との出会いがあったり、いろんなことをしていると自分の知見が広がっていきます。そういったことがいわゆるこの「道草を食う」ということです。馬や牛が道草を食いながら歩くとなかなか進まないと、比較的悪い意味で使われることの多いたとえではありますが、私自身は「道草を食う」ということは非常に大事なことだと思っております。ぜひ、皆さんの家庭でも「道草を食う」、つまりいろんなことを経験できるようなゆとりや時間、機会をたくさん与えていただければと思います。また板橋区の方でも、本日いらっしゃいます、板橋区内の企業の皆様や研究者の方々の経験や専門性を幅広く生かした教育環境を作っていきたいと思っております。受賞者の皆様には、これからの長い人生を、時には道草を食う生き方をしていただいて、大きな視点から物事を見られる人になっていただきたいと願う次第でございます。

長くなりましたが、本日の作品展の表彰式にお越しをいただきました皆様のますますのご活躍と、ご健勝をお祈り申し上げて冒頭の御礼とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。またおめでとうございました。

今年度のいたばし自由研究作品展には、区内在住の小中学生より、総数161作品もの応募がありました。その背後には、応募に至らなかった作品が、さらに何倍もあるものと推察されます。かくも多くの児童・生徒のみなさんが、自分が興味を抱いたテーマに対し、主体的に探究し、その成果をまとめ、自分の得た学びを共有しようと活動してくださったことは、この上ない喜びです。応募作品は、いずれも力作ぞろいで、甲乙つけがたく、賞の授与数につきましても、当初予定を大幅に越える19作品を表彰する運びとなりました。

私はもともとは建築の仕事をしていたため、ものづくりとその過程の探究には人一倍強い関心を寄せており、毎年の本作品展に寄せられる作品のレパートリーの広さ、子供ならではの着眼点を楽しみにしております。この自由研究という取り組みは学校の正規の授業からは離れて本当に個々が自由に探究をしてもらうというものであり、みなさん大変な苦労をされているかと思います。私自身も色々なことを考える時にストレートに何かをできた、ということはあまりなくて、言ってみれば「道草を食う」プロセスがあったのかなと思います。たとえばノーベル賞を受賞された眞鍋淑郎さんは、「道草を食う。これが自分の研究にはなくてはならない。もし道草を食わなかったら、ノーベル賞はなかったのではないか」とおっしゃっています。さまざまなところへ寄り道をしながら、人との出会いや、本との出会いがあったり、いろんなことをしていると自分の知見が広がっていきます。そういったことがいわゆるこの「道草を食う」ということです。馬や牛が道草を食いながら歩くとなかなか進まないと、比較的悪い意味で使われることの多いたとえではありますが、私自身は「道草を食う」ということは非常に大事なことだと思っております。ぜひ、皆さんの家庭でも「道草を食う」、つまりいろんなことを経験できるようなゆとりや時間、機会をたくさん与えていただければと思います。また板橋区の方でも、本日いらっしゃいます、板橋区内の企業の皆様や研究者の方々の経験や専門性を幅広く生かした教育環境を作っていきたいと思っております。受賞者の皆様には、これからの長い人生を、時には道草を食う生き方をしていただいて、大きな視点から物事を見られる人になっていただきたいと願う次第でございます。

長くなりましたが、本日の作品展の表彰式にお越しをいただきました皆様のますますのご活躍と、ご健勝をお祈り申し上げて冒頭の御礼とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。またおめでとうございました。

受賞者発表と審査員講評

最優秀賞「セミの羽化を比較してみよう」研究 ~セミの幼虫採集から見えてきた発見!~

板橋区立赤塚小学校 6年 若松 慶さん

板橋区立赤塚小学校 6年 若松 慶さん

僕は夏休みに地中から這い出してきたセミの幼虫を捕まえて、家の中で観察することを4日間で15匹に対して行って、セミの羽化の順序や時間などを記録・観察し比較しました。初めの計画では、色々な種類のセミを捕まえて、種類や大きさによって羽化はどう違うのかを調べてみようと考えたのですが、土から出てくるセミの幼虫は、なぜかほとんどがアブラゼミでした。そこで、とりあえずアブラゼミをたくさん捕まえて、羽化を観察しながらも、なぜアブラゼミばかり採れるのか、ということについても研究することにしました。その結果、羽化にかかる時間や順序、羽化中に死ぬかもしれない危険なタイミング、幼虫採取に適した時間や場所、そして8月にアブラゼミが多いことにはセミ同士の生存戦略が関係していること等が分かりました。カブトムシなどの昆虫は捕まえた時に種類が分かりますが、セミの幼虫は捕まえた時には見分けがつかず、羽化してから初めて種類が分かるところが僕は面白いと思います。来年はアブラゼミ以外のセミも捕まえて、羽化を観察したいです。これで終わります。ありがとうございました。

講評 長沼 豊(教育長)

素晴らしい研究でしたね。最初の仮説通りいかないのですよ。ではどうしようか、と考えるところ、これも研究のプロセスですね。色々なセミの種類がなかなか取れなかった。じゃあどうしようかと考えて、アブラゼミの中での比較にしてみようと手法を変えてみた。レポートの中にはこういったご本人の努力の跡がうかがわれるところが、しっかりと書かれていて、それがこの作品の最優秀に選ばれたポイントではなかったのかと思います。そして、またセミを愛していますよね。そういうのもね、文章の中の言葉に出てくるのですよね。捕まえたあと早く持って帰らないとセミさんが羽化に向かうエネルギーがなくなってしまうのではないかということも考えて、次からはなるべく早く持って帰ろうと時間を短縮して集める、そういう工夫もしていました。より良い結果を得るために、思考を巡らせ工夫を重ねていくというプロセスが、この研究のとても優れたところとして印象に残っています。さらに、この研究を素晴らしいものにしているのは、その成果をレポートだけではなくて、全部のセミの羽化の様子を抜け殻の実物とともに1枚の模造紙の中にまとめて表現しているところです。羽化のプロセスを含め、観察した成果が全部書かれていて、パッと見てこういう研究をしたんだなということが分かる。最後のアウトプットのところ、成果を発表するところまで本人のこだわりが感じられる、そういった素晴らしい作品でしたので、審査員も満場一致で最優秀となりました。本当におめでとうございます。

優秀賞 もっともっと知りたい!じ石の力

板橋区立高島第六小学校 3年 佐藤 穂実さん

板橋区立高島第六小学校 3年 佐藤 穂実さん

私は磁石について興味を持ち、一年生の時から毎年磁石の自由研究をしています。今回は磁石の周りに発生している磁力線の様子を様々な磁石や方法で観察することにしました。また玄関のドアにくっついてはがれなくなったネオジム磁石をはがすことにも挑戦しました。磁力線の観察では、砂鉄を振りかける方法やビニール付き針金を使う方法を試しました。立体的に見るために洗濯のりやスライムに砂鉄を混ぜて、その中に磁石を入れたりもしました。それぞれの方法に強みと弱みがあり、使い分けるのが良いと思いました。ネオジム磁石をドアからはがすときは、熱で磁石の力を弱めました。予備実験では熱した玉子焼き器を磁石に当てる方法が一番良いと思いましたが、実際にやってみるとうまくいかず、ドライヤーではがすことが出来ました。一つの方法でうまくいかなくても、あきらめないことが大切だと思いました。

講評 雨谷 周治(地域教育力担当部長)

優秀賞の受賞おめでとうございます。私がまず感動したことは、穂実さんが1年生のころから3年間にわたり継続的に深く探究を進めていらっしゃることです。加えて、磁石というテーマの壮大さです。磁石の存在は紀元前から知られていて、人類はその不思議な力に魅了され続けた長い歴史があります。穂実さんが、この磁石という身近でありかつ壮大なテーマを選び、丹念に探究を重ねてきたことが審査委員会で高く評価されました。そして探究にあたっては、独自の実験方法を考え出し、自作の実験装置に、いくつものユニークな工夫が施されていて、その独創性にも高い評価が与えられました。特に私が興味を強くひかれたのは、磁力線の意味を見出そうと、独自の実験を様々に行っていたところでした。レポートは、実験の様子について写真をふんだんに使ってとてもわかりやすく説明してくれていて、また実験で生じた現象を、とても細かく観察し、それが克明に記録されていました。その文章を読みながら、あたかも自分が穂実さんと一緒に実験して、一緒に磁石のふしぎの探究をしているかのような、たいへんスリリングな体験を得ることができました。すばらしい作品をありがとうございました。

優秀賞 スナヤマの限界に挑戦

板橋区立徳丸小学校 6年 小沼 秋人さん(ご欠席)

板橋区立徳丸小学校 6年 小沼 秋人さん(ご欠席)

[あらかじめいただいていた原稿を司会者が代読]

このたびは優秀賞に選んでもらえて、光栄です。自由研究をはじめようと思ったきっかけは、教育科学館で行われた火山の企画展で「火山灰が降り積もってできた山はどれも横から見るとほぼ同じ形になる」と知ったことです。火山灰以外でも同じような形になるのか疑問に思い、実験をしました。行った実験は全部で4つです。

1つ目は、画用紙の上に砂や小麦粉を落とし、できる山の形を調べたところ、すべて円すいとなることがわかりました。

2つ目の実験で、山の高さが底面の半径に比例することを確かめました。

3つ目の実験で、底面の形を円ではなく正三角形にしたところ、山の形は三角すいに、正方形にしたところ四角すいになり、おもしろいと思いました。

4つ目で、砂の種類を変えて実験したところ、山の形はすべて円すいのまま、斜面の角度が変わることがわかりました。

砂の落とし方によって、山の高さが変わると知ったので、次は落とし方を統一して実験をしたいです。

このたびは優秀賞に選んでもらえて、光栄です。自由研究をはじめようと思ったきっかけは、教育科学館で行われた火山の企画展で「火山灰が降り積もってできた山はどれも横から見るとほぼ同じ形になる」と知ったことです。火山灰以外でも同じような形になるのか疑問に思い、実験をしました。行った実験は全部で4つです。

1つ目は、画用紙の上に砂や小麦粉を落とし、できる山の形を調べたところ、すべて円すいとなることがわかりました。

2つ目の実験で、山の高さが底面の半径に比例することを確かめました。

3つ目の実験で、底面の形を円ではなく正三角形にしたところ、山の形は三角すいに、正方形にしたところ四角すいになり、おもしろいと思いました。

4つ目で、砂の種類を変えて実験したところ、山の形はすべて円すいのまま、斜面の角度が変わることがわかりました。

砂の落とし方によって、山の高さが変わると知ったので、次は落とし方を統一して実験をしたいです。

講評 太田 弘晃(生涯学習課長)

優秀賞の受賞おめでとうございます。秋人さんの作品は、砂でできた山というたいへんシンプルな物体に、奥が深く美しい法則が存在していることを、明解な方法による、いくつかの実験で示してくれた作品として、審査委員会におきまして、たいへん高い評価となりました。特に、山の斜面の角度を測るための分度器を自作され、金網の上に画用紙をのせることで砂を降り積もらせる底面の形を制御するなど、工夫を凝らした実験を考案されたこと。また、得られたデータを整理して、きれいな法則を見出した科学的考察力についてもすばらしいものでした。秋人さんがこれらの結果を自身の実験により見出したことは、たいへん大きな意義があると思います。コンピューターの中の世界とはちがって、自然を相手にしているとき、自然はなかなかいうことを聞いてくれないものです。今回のレポートの中にも、“砂の落とし方によって微妙に山の高さや角度が変わってしまった”、との記述がありましたが、しっかりとしたデータを取るまでに、他にも様々な困難と努力があったのだと思います。そのような、実際にやってみた者にしかわからない貴重な学びの体験を作品として発表してくれたことに深く感謝いたします。

審査員特別賞 「完璧」なドッジボール練習場 いざ探索

筑波大学付属駒場中学校 3年 山口 蒼真さん

筑波大学付属駒場中学校 3年 山口 蒼真さん

僕の妹は地域のドッジボールクラブで活動しており、その中でより良い自主練スペースはないか、と日々模索しておりました。そこで僕は、妹のためにドッジボールの最適な練習場を見つけてみようと思い、次のような調査を行いました。調査は6つの公園を対象に広さ、アクセスの良さ、土質、混雑、環境の良さの5つの評価方法で点数をつけ、点数の高いものをドッジボールの自主練に最適な公園として選びました。中でもアクセスの良さと土質に関する調査は、ドッジボールの最適化に特化した評価基準を設けました。アクセスの良さは家からの距離だけではなく、途中にある坂の角度なども測って評価に反映しました。土質は芝生や砂利、土などで大まかに点数をつけ、芝生の植物の種類や土の乾燥度合い、躓きやすい小石の量なども調べ、適宜評価の対象としました。このような評価を行った結果、点数としては足立区の新田桜公園が最も良い公園として選ばれましたが、やはり近所での短時間の練習や試合中心の練習など、目的によって最適な公園が違うことが分かりました。それぞれの練習方法に合わせた場所を適切に選んでいくことが大切だという結論になりました。

講評 鈴木 敏彦(淑徳大学 副学長)

山口さん、受賞おめでとうございます。山口蒼真さんの自由研究、「「完璧」なドッジボール練習場 いざ探索」は今お話があった通り、ドッジボールが好きな妹さんのために最もふさわしい練習場を求めて探究を重ねていくものでした。さて現在データサイエンスが大変大きな注目を浴びております。データサイエンスとは、様々なデータから有益な洞察を引き出し、効率の向上や最適化など、さまざまな問題解決に貢献することのできる大変重要な学問分野となっています。そして今日お話いただいた山口さんの研究というのは、まさにデータサイエンスそのものと言えるのではないかと思っております。山口さんは良い練習場に求められる要素を考え、そして客観的な指標を考案しました。これが非常に重要なのですが、多くの人に説得力のある指標をどういうふうに作るのか、ここに大変苦心されたのではないかと思います。そして、適切な指標を設定し、その指標に基づいた比較により、データに基づいた大変説得力のある答えを見出しています。山口さんのそもそもの研究の動機は、妹さんのドッジボール練習場探しという課題でした。家族の悩みや課題、誰かの悩みや課題というものは社会の悩みや課題につながっていると思います。これからも山口さんが他者に思いを寄せて、その人の持つ課題の解決に向けて探究する姿勢を持ち続けていただきたいと思っております。大変すばらしい研究を、どうもありがとうございました。大変学びになりました。

審査員特別賞 最強のイオンエンジンを作りたい

板橋区立下赤塚小学校 6年 前田 健人さん

板橋区立下赤塚小学校 6年 前田 健人さん

私がこの研究を始めた理由はイオンエンジンを探査機ハヤブサ、そして探査機ハヤブサ2がエンジンとして使用していたからです。もちろん、そのエンジンは作るのに無理があるため、私はコロナ放電という一種の放電を起こして風を生み出すということにしました。実験では薄い銅板から直径8㎜の銅の棒へ高電圧の電流を流し、薄い銅板と銅の棒の間で放電を起こさせました。この研究ではどの条件の時に風が一番速くなるかを調べるために、突起を銅板に付けたり、その数を変えたり、銅板の形を円形にしたりしました。このような実験の結果からコロナ放電を使って強い風を起こすには、プラス極の銅板の突起をとがらせ、銅板の形を円形にし、マイナス極の銅のリングの質量を大きくすることが必要だと分かりました。今後は物理学や工学について学んで、新しいエンジンの研究に携わっていきたいです。

講評 池辺 靖(教育科学館 学術顧問)

健人さん、ご受賞まことにおめでとうございます。イオンエンジンを自分でつくってみようと思い立った健人さんのチャレンジ精神と、実際にプラズマを発生させて風を観測したという実験技術のすばらしさに私は深く感動いたしました。健人さんは、理想的な放電を得るには、どのような条件がよいのかを探るため、電極の形状や距離を様々に変えながら測定を繰り返すという、地道な実験を積み重ねました。そして、たくさんの独自の結果を得ていたことはとてもすばらしく、まさに実験科学の王道を見せてくれたと思います。その中で、いくつもの予想外の結果に直面していましたが、健人さんは、その一つ一つにもしっかりとむきあい、背後にある理由をさがそうと努力していました。その姿勢にも、私は大変感動いたしました。自分が目にしたことを謙虚に受け入れ、そうなった理由を考えることは、自然の声に耳を澄まし、宇宙の真の姿を見つけようとする態度にもつながっていくものだと私は思います。科学技術とは、自然との絶えざる対話の中からうまれてくるものだということを、健人さんの自由研究が、あらためて思い出させてくれたような気がしました。すばらしい作品をありがとうございました。

審査員特別賞 指紋に疑問

板橋区立板橋第七小学校 6年 疋田 詩織さん(ご欠席)

板橋区立板橋第七小学校 6年 疋田 詩織さん(ご欠席)

概要:指紋と遺伝の関係を探究したもの。自身と親族の指紋、加えて友人とその家族の指紋を多数観察し、すべての指紋を詳細にスケッチに残して、そのパターンを分類して考察した。

講評 百瀬 莞那(東京藝術大学Design Civics(デザインシビックス))

本日はご欠席と伺っておりますが、詩織さん、この度は受賞おめでとうございます。数ある素晴らしい作品の中でも、詩織さんの研究はひときわ目を惹くものでした。作品から、研究への愛が伝わってきたからです。今はネットを見たり、書店に行ったりすることで、すぐに自由研究のテーマを拾うことができる時代になったと思います。しかし、そのような環境下にもかかわらず、詩織さんは、兄弟の怪我をきっかけに指紋とはいったい何なのだろうと思ったと、背景を伺いました。そういった身近な体験からテーマをつくる視点や感性が素晴らしいです。そして「手」という、人間のプライベートな部分において、詩織さんはご家族はもとより、ご友人の家族にまでお願いして見せてもらったそうですね。研究は一人では成し遂げられないことを理解し、勇気を出して周囲を巻き込んでいくその行動力にも感銘を受けました。さらにもう1つ素晴らしいのは、数々の指紋を全て手書きで描いているところでした。それこそ、現代ではネットで調べてプリントすることも可能な中で、あえて手で描き、何度も試行錯誤を重ねた跡がありました。研究とは本来、こうした地道で泥臭い作業の積み重ねなのだと改めて感じ、ご自身の力で探究するその姿勢を、これからも心から応援しております。こちらをもちまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。この度は、本当におめでとうございました。

審査員特別賞 わが家の10万円旅行

板橋区立富士見台小学校 4年 竹村 咲舞さん

板橋区立富士見台小学校 4年 竹村 咲舞さん

私は10万円で家族旅行を計画、実行したことを自由研究としてまとめました。私がこの研究をしたきっかけは、私が家族旅行の案を提案していると、お母さんから「よし、10万円で最高のプランを考えておくれ」といわれ、やってみたいと思ったからです。研究の方法は、まず旅行の条件を決めます。次にインターネットや本を使って目的地の目星をつけ、目的地で何をしたいと考え、何にいくら、何時間かかるか調べます。そのあと予算内に納まるように調整し、ワクワク度を評価して行先を決定します。旅行へ行き、予算と実際にかかったお金を比べてまとめます。目的地の候補は大阪、愛知、北海道、沖縄、千葉、栃木の6か所になりました。そのうち片道4時間、10万円の条件に合うのは愛知、千葉、栃木の3つでした。愛知は予算的に目的のひつまぶしを諦める必要があり、千葉はディズニーランドに新エリアが出来たため、ホテル代、チケット代が高くなった為お土産を我慢する必要がありました。ワクワク度はマイナスです。行先はモビリティリゾートもてぎというテーマパークがあり、大好きな餃子が食べられる栃木に決まりました。実際に旅行へ行き、結果は、想定予算9万9940円に対し、実際にかかったお金は9万6601円と、予算内に収めることが出来ました。この研究をして、旅行は何を大切にするかによって、たくさんの選択肢が生まれることが分かりました。10万円もあれば豪遊できると思っていましたが、何かをあきらめたり調節したりと、意外と難しいことが分かりました。自分で計画した旅行は考えたり調べたりすることが多く、両親の無茶ぶりに応えたりと大変でしたが、ただついていくだけの旅行より100万倍楽しいことが分かりました。以上で発表を終わります。ありがとうございました。

講評 伊藤 浩平(株式会社 BIOTA(バイオタ) 代表取締役)

竹村さん、おめでとうございます。タイトルと研究のきっかけを見ただけで、私は非常にワクワクして引き込まれました。私自身、普段研究をやっていて色々な研究の論文を読むことがあるのですが、質の高い研究というのは、タイトルと最初の数行を読んだ時点ですごく引き込まれるものが多いです。実際に竹村さんの研究にはそういったところがあって、まず非常に引き込まれました。そのあとに、旅行というとてもたくさんの要素があるものに対して、移動時間とか交通費とか食べるものとか、色々なものを洗い出し、実際に竹村さんが行きたい場所について、それぞれの要素がいくらかかるのかを調べて、ここは行けるね、行けないねと選択していって、最終的に3つほど行きたい場所が残りました。そして最後に、ワクワク度というものを自分で計算してちゃんと評価しているということが凄く素敵だなと私は思いました。やはり旅行というものは予算の中で、どれだけ遠くに行ければいいかという、そういった話ではなくて、最終的にはご自身やご家族が楽しめるようなものになっている、そういったところが旅行の素敵さだよなというところを私自身が改めて認識する機会となりました。最終的に決まった栃木に行ってみて、そこで実際にかかった費用と予算との差額というものを計算されていまして、しっかりと元の予算内で旅行を終えられていてほっとしました。それは元の予算精度が高かったことを示していて、素晴らしかったです。

竹村さんは、すごく素敵な好奇心、興味を持たれていると思います。これからも自分の好きなこととか興味のあることにどんどん前向きに突き進んでいってほしいなと思っています。私自身も研究をしていますが、竹村さんの研究からすごく刺激を受けまして、引き続き頑張りたいと思っています。竹村さん、本日は改めておめでとうございました。

竹村さんは、すごく素敵な好奇心、興味を持たれていると思います。これからも自分の好きなこととか興味のあることにどんどん前向きに突き進んでいってほしいなと思っています。私自身も研究をしていますが、竹村さんの研究からすごく刺激を受けまして、引き続き頑張りたいと思っています。竹村さん、本日は改めておめでとうございました。

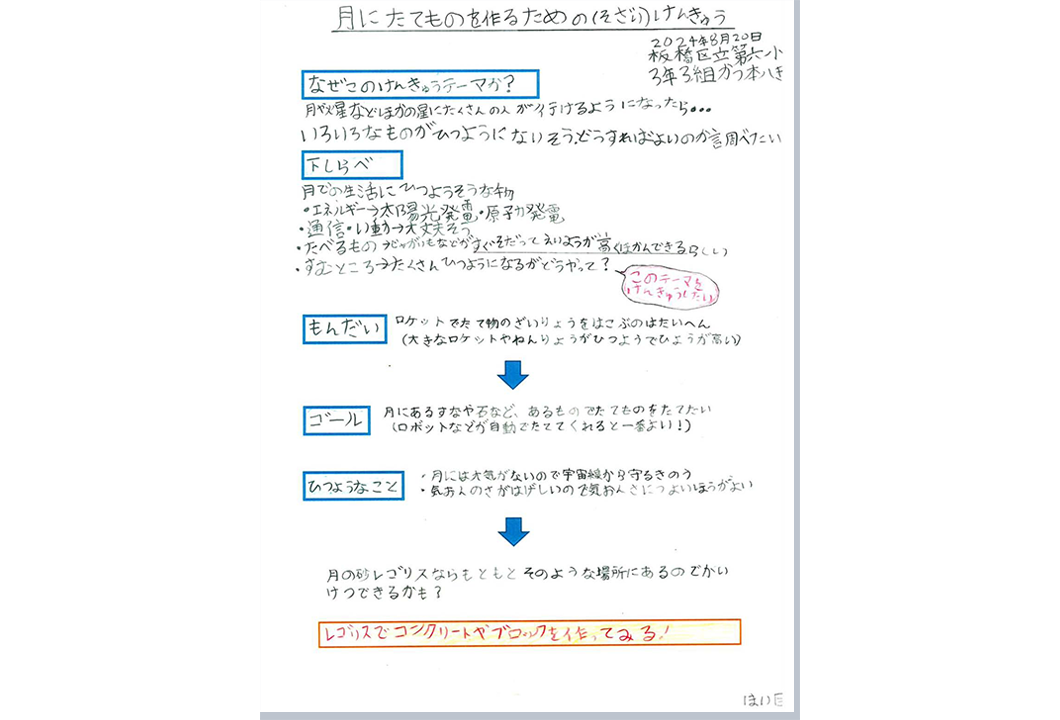

審査員特別賞 月にたてものを作るためのそざいけんきゅう

板橋区立板橋第六小学校 3年 勝本 八希さん

板橋区立板橋第六小学校 3年 勝本 八希さん

僕の将来の夢は宇宙飛行士になることです。今、世界中でアポロ計画から久しぶりに月や火星の有人飛行を目指して研究がおこなわれています。月での長期滞在には建物が大切ですが、月へ材料を運ぶのは費用がかかりすぎます。そこで月の砂、レゴリスを素材として活用することを研究テーマとして選びました。調べた結果、ジャガイモのデンプンを使って、熱することでレゴリスを固められることが分かりました。ジャガイモは月での食料としても使えるため、一石二鳥だと考えました。実験では入手困難なレゴリスの代わりに成分が似ている火山灰を使いました。デンプン、水、にがり、火山灰を様々な配合で混ぜ、電子レンジで加熱しました。試行錯誤の末、適切な配合を見つけ、固めることに成功しました。今後は素材作りを自動化したり、ロボットが建物を建てることが出来ると良いと思うので、そのような調査や研究をしてみたいです。ありがとうございました。

講評 佐藤 公一(日本特殊光学樹脂株式会社 代表取締役)

勝本さん、おめでとうございます。私がこの作品を評価させていただいたのは、月や火星での活動という、すごく夢のあるテーマだったからです。夢だけではなくて、月に実際にある砂、レゴリス、これとジャガイモが月での食料になりうるということをちゃんと調べて、それをじゃあ接着剤として活用しようという合理的なストーリー性が感じられて、評価をしました。そして実際にレゴリスは月の砂なのでなかなか手に入らないので、火山灰をそれに見立てて実験をして、ジャガイモのデンプンと配合比率をちゃんと変えながら工夫して混ぜ合わせて、ブロックを作り出す。こういった成果が分かりやすく示されていたのですね。ちょっと宣伝になってしまうのですけれども、板橋区は実は宇宙との関わりがちょっとありまして、板橋区の加賀には理化学研究所の宇宙線研究所というところがありました。そこでノーベル物理学賞を受賞されました湯川博士も研究されていたりしたのですけれども、その理化学研究所と私の日本特殊光学樹脂も宇宙に関わるレンズを作ったりしていますし、区内企業も結構宇宙と関わりがある仕事をしている会社が多いです。そして月面でレゴリスを使って建築をしようという試み、実際に研究機関や企業でも、研究されていたりします。そういった関わりからも私はこのテーマを高く評価させていただきました。勝本さん、ぜひこのテーマを発展させて、たとえば接着剤をもう少し改良しようとか、そういった興味から実験をしてデータを集めて比較できると、本格的な研究者としてもっと夢を現実に近づけられるのではないのかと思いました。近い将来、アルテミス計画に携わるような宇宙飛行士、研究者、あるいはエンジニアとして一緒に働けることを楽しみにしています。

審査員特別賞 ぼくのすいこうさいばいにっき

板橋区立赤塚小学校 1年 坂本 明俊さん

板橋区立赤塚小学校 1年 坂本 明俊さん

ぼくはにがてなやさいがおおいです。

でもたべられるやさいをふやすために、じぶんでつくることにしました。

いつもやさいをつくっておくってくれるおじいちゃんにそうだんして、ぼくのいえでもできるとうみょうのすいこうさいばいをやることにしました。

ふつうにそだててもつまらないから、あかるいところ、ひりょういり、くらいところ、れいぞうこのなかでやってみました。

でもそだてはじめていっしゅうかんしたら、きおんがたかかったから4つともくさってしまいました。くさくてオエッとなりました。

おわりにしようとおもったけれど、やっぱりじぶんでつくったやさいをたべたいから、あきらめないでちょうせんしました。

つぎはその4つをすずしいところでやってみました。

そしたらあかるいところでそだてたとうみょうがおおきくなって、たべれるくらいになりました。

とうみょうをそだてるには、たいようとみずとおんどがたいせつなんだとおもいました。

とれたとうみょうをドキドキしながらはさみやほうちょうで切ってベーコンといためてたべたらとってもおいしかったです。

とうみょうがだいすきなやさいになりました。

とうみょう、さいこーーー!!!!

でもたべられるやさいをふやすために、じぶんでつくることにしました。

いつもやさいをつくっておくってくれるおじいちゃんにそうだんして、ぼくのいえでもできるとうみょうのすいこうさいばいをやることにしました。

ふつうにそだててもつまらないから、あかるいところ、ひりょういり、くらいところ、れいぞうこのなかでやってみました。

でもそだてはじめていっしゅうかんしたら、きおんがたかかったから4つともくさってしまいました。くさくてオエッとなりました。

おわりにしようとおもったけれど、やっぱりじぶんでつくったやさいをたべたいから、あきらめないでちょうせんしました。

つぎはその4つをすずしいところでやってみました。

そしたらあかるいところでそだてたとうみょうがおおきくなって、たべれるくらいになりました。

とうみょうをそだてるには、たいようとみずとおんどがたいせつなんだとおもいました。

とれたとうみょうをドキドキしながらはさみやほうちょうで切ってベーコンといためてたべたらとってもおいしかったです。

とうみょうがだいすきなやさいになりました。

とうみょう、さいこーーー!!!!

講評 清水 輝大(教育科学館 館長)

坂本さん、今日はおめでとうございます。そして素晴らしいプレゼンテーションでずっと聞いていたかったです。坂本さんの作品は豆苗を使った水耕栽培を、日記形式で記録したものです。実は今年は水耕栽培をテーマとした作品が複数存在しました。そんな中でなぜ坂本さんの作品が選ばれたのかといいますと、自分らしい視点とそれを深める忍耐力、気合のようなものが特出していたということがあります。まずこの作品全体の中で坂本さんは観察した1つ1つの事柄に対して自分が感じたことを、極めて素直な言葉で書き示していらっしゃいます。どういう気持ちで自分が、心が揺れ動いたかということについて真摯に向き合うということは、インターネットに書かれていないような、まだ見ぬ世界に出会うためには必ず必要なことであり、かつ実は大変難しいことです。実はこの点において本作品は高い評価を得ています。この作品は読み進めていくと、豆苗たちがまず枯れてしまうのです。そして悲壮感を漂わせながら実験のまとめがかかれています。しかし、そこからさらにページをめくってみると突如として、「やっぱり失敗したままじゃ終われない!!!!!」みたいな感じで文字の形にも表れているくらい固い決意表明と共に、もう一度突如として水耕栽培の実験が始まります。この展開にはですね、読んでいた私もまさに「ほう!」と思わず声を漏らしてしまうものでした。一度目の実験でも相当時間を費やしているだろうに今一度同じ実験を繰り返そうという気合は、今回の応募作品の中でも特筆すべきものでありましたし、これもまた、まだ見ぬ未知というものを追い求める姿勢として大変重要なことだと私は思います。さて小中学生のお子様を持つ保護者の皆様にとっては、正直なところ今年の自由研究はどうしようと、なぜか保護者の方がテーマに困ってしまう。そして「自由研究 簡単」「自由研究 おすすめ」みたいなことをググったりするというような話も良く耳にします。あるいは今年は流行として生成AIの利用というものも目立ちました。しかしどんな方法で設定したテーマであれ、あるいは他の人と偶然テーマがかぶってしまうみたいなことがあったとしても、坂本さんのように、それをやったときに自分自身がどう思うのか、ということに真摯に向き合い続けると、それはいつの間にか珠玉の自分だけのサイエンスにつながっているんだなということを、私は坂本さんの体験を通じてすごく勉強させていただきました。ぜひこの作品はお子様たちはもちろんなんですけれども、広く夏休みの自由研究に悩む保護者の皆様にも見ていただきたい作品だなと感じたことを付け加えて、私からの講評とさせていただきます。坂本さん、おめでとうございました。

全体講評

長沼 豊(教育長)

今日は皆さま本当にありがとうございました。受賞された皆さんからの報告、それから審査員の方からの講評、全部聞いたうえで全体講評を兼ねて申し述べさせていただきたいと思います。受賞された皆さん、研究はいかがでしたか。楽しかったですか。良かったです。研究って楽しいですよね。一方で大変なこともありますよね。途中でもうやめてしまおうかと思った方もいらっしゃる。でも条件を変えてみようとか、やり方を工夫してみようということで続けてこられた結果が今日、このような形で表彰されたという風に思います。私は2年半前まで大学で研究をしておりましたけれども、研究ってワクワクするときがありますよね。ご自分がこだわっている点、これを調べてみようかなとか、これを知りたいとか、これが分かったらおもしろいぞ、というところから始まって、じゃあどうやって研究すればいいのかという方法を考える。ある時は本を調べてみよう、ある時はホームページを見てみよう、ある時は自分でそこに行ってみようと、フィールドワークに行ったり、質問調査といってアンケートみたいなことをとってみたり、実験をしてみたり、いろんな手法があります。そういう手法を考えることで、なんとか結論が出てくるのではないでしょうか。この考えるところがワクワクするものだよなと、改めて皆さんの発表を聞いていて思いました。また審査員の先生方からのコメントにも、研究とはどうあるべきかというお話が多々盛り込まれていて、たいへんありがたかったです。私はこの自由研究の表彰式への参加は初めてですが、聞いていて本当に思ったのは、板橋区からノーベル賞が出て欲しいということです。ぜひ皆さんには研究という取り組みを続けていただき、研究者の道へチャレンジして進んでくれる方も出て欲しいです。たとえば40年後くらいには、ノーベル賞学者を輩出するような板橋区になっていて欲しいと思っています。結びにあたりまして、厳正な審査をしていただきました、審査員の先生方、そして自由研究を推進していただきました学校の先生方、そして何よりもご家庭で自由研究を見守り、あるいはちょっと助言などもしながら一緒に伴走していただいた保護者の皆様にも感謝を申し上げて、結びの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。